|

|

В компьютерном музее Сан-Хосе

Леонид Черняк

05.11.2002

Этот музей больше всего похож на мемориал, посещение которого — дань таланту тех,

кто создал все эти вещи.

Этот музей больше всего похож на мемориал, посещение которого — дань таланту тех,

кто создал все эти вещи.

В мире не так много специализированных

компьютерных музеев — гораздо меньше, чем,

скажем, автомобильных. Обычно компьютерам

бывает отдана часть общей экспозиции в больших

технических музеях, как, например, в московском

Политехническом. Поэтому, когда появилась редкая

возможность посетить крупнейший в мире по

размерам фондов музей Computer History Museum,

находящийся в окрестностях Сан-Хосе, я постарался

ее не упустить. Этот город отнюдь не перегружен

достопримечательностями, но, что вполне

естественно для столицы Кремниевой долины,

компьютерных музеев здесь даже несколько.

Непосредственно в центре города есть довольно

специфическое образовательное учреждение,

которое можно назвать музеем только в

«американском» смысле этого слова. Скорее, это

лаборатория, где школьников знакомят с различными

технологиями, этакий «научный Диснейленд», место

на редкость интересное, но не с исторической точки

зрения. Есть и фирменные музеи, среди которых

наиболее известен музей Intel. Это нечто среднее

между научным и образовательным учреждением с

богатой, но, естественно, очень узкой тематической коллекцией. Есть

отдельные исторические экспонаты в Sun Microsystems в штаб-квартире в

Пало-Альто и в ряде других компаний. Но лишь Computer History Museum —

это музей в полном смысле.

Поначалу я сомневался в том, что смогу туда попасть: ведь еще

совсем недавно посещение компьютерного музея,

расположенного примерно в двадцати километрах от Сан-Хосе на

территории, принадлежащей NASA базы Moffett Federal Airfield,

было для российского гражданина делом принципиально

невозможным. Однако ныне препятствий для визита нет, хотя не

могу не признать, что я испытал определенную робость, когда

такси преодолевало контрольно-пропускной пункт: уж больно

внушительными показались часовые, а монументальный въезд на

базу создавал явное ощущение «закрытого» объекта.

Оказывается, база, помимо прочего, выполняет примерно ту же

функцию, что и Внуково-2: это один из немногих американских

аэродромов, на который из числа гражданских приземляется

только самолет президента Соединенных Штатов. Впрочем, причина этого

проста — аэропорт Сан-Хосе находится почти в центре города и большие

машины типа Boeing 747 садиться туда не могут.

Поначалу я сомневался в том, что смогу туда попасть: ведь еще

совсем недавно посещение компьютерного музея,

расположенного примерно в двадцати километрах от Сан-Хосе на

территории, принадлежащей NASA базы Moffett Federal Airfield,

было для российского гражданина делом принципиально

невозможным. Однако ныне препятствий для визита нет, хотя не

могу не признать, что я испытал определенную робость, когда

такси преодолевало контрольно-пропускной пункт: уж больно

внушительными показались часовые, а монументальный въезд на

базу создавал явное ощущение «закрытого» объекта.

Оказывается, база, помимо прочего, выполняет примерно ту же

функцию, что и Внуково-2: это один из немногих американских

аэродромов, на который из числа гражданских приземляется

только самолет президента Соединенных Штатов. Впрочем, причина этого

проста — аэропорт Сан-Хосе находится почти в центре города и большие

машины типа Boeing 747 садиться туда не могут.

На фоне «мегалитических» сооружений базы небольшой временный барак с

вывеской Computer History Museum внешне не произвел слишком сильного

впечатления; более того, возникло явное разочарование. Однако опасения

относительно потраченных впустую денег и времени оказались совершенно

напрасными. Когда собралась группа и началась экскурсия (она проходит

здесь каждую среду и пятницу), места для сожалений не осталось. Почти во

всех американских технических музеях значительная роль отведена

волонтерам. Вот и здесь экскурсию обычно ведут добровольцы, которых

здесь называют довольно странно для нашего слуха — «доцентами»

(docent). Понимая очевидный диссонанс между внешним видом музея и его

«наполнением», доцент, проводивший нашу экскурсию, начал с

предупреждения о том, что в нынешней экспозиции пока представлено не

более 10% всей коллекции, и что новое здание уже готово, а новая

экспозиция откроется в 2005 году. Действительно, новое здание

расположено всего в сотне метров и поистине огромно — если не знать, что

это будущий музей, его можно приинять за стенд для испытания

летательных аппаратов или атомную электростанцию: стоящий рядом с этим

сооружением самолет кажется букашкой.

Несколько слов об истории самого музея. Сегодня это общественная

организация, существующая на средства частных фондов и на

пожертвования; в основном в музее работают энтузиасты-добровольцы, но

есть и несколько штатных сотрудников. В своем нынешнем виде музей

существует с 1996 года. Он признан самой большой в мире коллекцией

компьютеров; в фондах музея находится свыше 3500 экспонатов, десятки

тысяч документов, фильмов и фотографий.

Несколько слов об истории самого музея. Сегодня это общественная

организация, существующая на средства частных фондов и на

пожертвования; в основном в музее работают энтузиасты-добровольцы, но

есть и несколько штатных сотрудников. В своем нынешнем виде музей

существует с 1996 года. Он признан самой большой в мире коллекцией

компьютеров; в фондах музея находится свыше 3500 экспонатов, десятки

тысяч документов, фильмов и фотографий.

Начало собранию положила домашняя коллекция Гордона Белла и его жены

Гвен. В 1979 году, когда Белл перешел на работу в DEC, коллекция переехала из его дома в помещение компании. Тем самым

было положено начало Digital Computer Museum. К 1982

году коллекция расширилась и вышла за рамки DEC.

Учитывая это, музею был придан статус общественной

организации; он потерял слово «Digital» в своем названии и

стал сосуществовать в одном здании с Детским музеем

Бостона. В 1984 году новый музей открылся для публики:

здесь можно было увидеть Whirlwind — предшественника

компьютеров DEC (сейчас он помещен в Музей

Массачусетского технологического института). Была здесь и

специальная комната, где стояли компьютеры первой

оборонительной системы SAGE. Несколько лет спустя часть

экспозиции Бостонского компьютерного музея была

разделена: часть передана Музею науки, расположенному

там же в Бостоне, а значительная часть была перевезена в

Moffett Field. Здесь к тому, что по большей части было

сделано в компаниях Новой Англии, прибавились такие

экспонаты как IBM 360/30, UNIVAC I, PDP-8, Apple 1, CRAY-1

и многое, многое другое.

Майкл Уильямс, руководящий составлением коллекции, рассказал о

специфике своей музейной работы. Сложности связаны с тем, что собранию

подлежат относительно новые вещи, возраст которых составляет несколько

десятков лет. Живы и дееспособны те люди, которые их сделали и

сохранили, поэтому возникает целый ряд этических проблем, с которыми не

сталкиваются те, кто собирает более древние вещи. Другая сложность

заключается в том, что количество снимаемых с эксплуатации систем

огромно, многие из них имеют видимую историческую ценность, но собрать

все под одной крышей невозможно, иначе музей просто превратится в

склад. Буквально на днях Уильямсу пришлось отказаться от огромного

мэйнфрейма Fujitsu/Amdahl, оставив себе только наиболее интересные

платы и узлы. В то же время, трудно ликвидировать некоторые пробелы и

найти важнейшие исторические машины: так, в экспозиции музея

отсутствует IBM 650 — компьютер, известный любому, кто хоть немного

знаком с историей. Кроме того, обработка коллекции, превращение склада в

музей требует больших усилий. Часто отсутствует необходимая

документация, а этот громадный объем работ требует высокой

квалификации.

В общем, музей удивительный, жаль только, что его экспонаты не работают.

В частных коллекциях изредка попадаются работающие экземпляры

«древних» компьютеров. Кстати, об одном из них нам рассказали

интересную историю: в последние годы холодной войны на вооружении еще

стоял один из ламповых компьютеров, входящих в SAGE, так вот, лампы к

нему закупали в СССР и Чехословакии.

На основе собственных впечатлений могу сказать, что особенность этого

музея заключается в том, что к его посещению нужно быть готовым заранее.

Если не можешь с первого взгляда узнать экспонат, то он для тебя мертв.

Посторонним там делать нечего. Но если вдруг перед тобой оказывается

материальное воплощение того, о чем ты давно думал и что представлял

себе, — эффект потрясающий. Казалось бы, все эти «ящики» набиты

примитивной по нынешним меркам электроникой, но когда знаешь их

историю и предназначение, они перестают быть просто материальными

предметами. С точки зрения коллекционирования компьютер — это не

произведение искусства, даже не автомобиль, он не вызывает никакого

особенного эстетического чувства и любоваться здесь особо нечем... Музей

больше всего похож на мемориал, посещение которого — дань таланту тех,

кто создал все эти вещи.

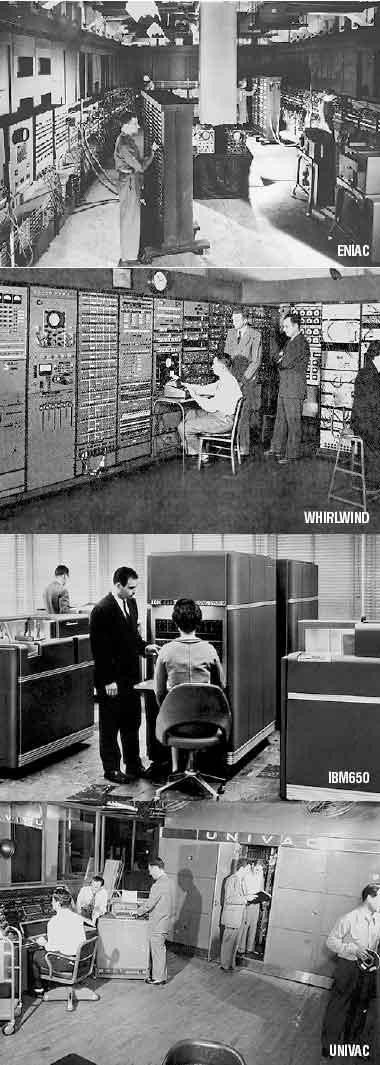

Перечислить все, что можно увидеть в действующей экспозиции,

невозможно. Наибольшее впечатление на меня произвели фрагменты

первой машины ENIAC, стоящие рядом ILLIAC и JOHNNIAC — два соперника,

к сожалению, не дошедшего до нашего времени UNIVAC, основа первого

Internet-проекта — узловой процессор IMP, выпущенный легендарной

компанией BBN, предшественник персональных компьютеров Xerox Altos, а

также Apple 1, собранный в деревянном ящичке.

Для тех, кто не сможет сам добраться до Computer History Museum, есть сайт

www.computerhistory.org. Особенно интересны на нем номера журнала

CORE, выпускаемого музеем в последние годы.

Назад

|

|

|